Le proprietà dei condensatori

Introduzione

Quando il cielo non è sereno, possiamo notare grandi ammassi di gas fluttuare sopra di noi, meglio conosciuti come nuvole.

Sorprendentemente, le nuvole possono essere considerate come enormi condensatori in grado di accumulare carica elettrica.

In particolari condizioni meteorologiche, queste cariche possono essere scaricate verso il suolo sotto forma di fulmini.

Il condensatore rappresenta un componente essenziale in molte applicazioni elettroniche, infatti quasi tutti i dispositivi elettronici ne contengono almeno uno.

Quando sintonizzi la frequenza di una stazione radio, usi il flash della tua fotocamera o nei filtri di alimentazione, stai sfruttando le proprietà del condensatore.

Per realizzare un condensatore, bisogna prendere due conduttori elettrici o meglio due lastre di materiale conduttore (poiché riescono accumulare una maggiore quantità di carica) e bisogna separarli con un isolante (un materiale che non lascia passare facilmente l’elettricità) chiamato dielettrico, e si avrà così un dispositivo capace di immagazzinare energia elettrica.

Quando si aggiunge energia elettrica ad un condensatore, questo viene caricato; quando invece l’energia viene rilasciata, si parla di scarica.

A differenza di una batteria, che usa sostanze chimiche per immagazzinare energia e rilasciarla gradualmente nel tempo, il condensatore può rilasciare energia elettrica in modo molto più rapido, spesso in pochi milli secondi o addirittura in meno.

Ad esempio, se stai scattando una foto con il flash, hai bisogno che la tua fotocamera produca un’enorme quantità di luce in pochissimo tempo.

Puoi caricare un condensatore semplicemente applicando una tensione ai suoi capi, in questo modo verrà trasferita la carica elettrica dal generatore al condensatore, che si accumula gradualmente sulle piastre dette anche armature.

Caratteristiche del condensatore.

Una delle armature del condensatore acquisisce una carica positiva mentre l’altra una carica negativa, uguale in valore ma opposta in segno.

Una volta caricato, cioè quando la d.d.p. presente ai capi del condensatore è uguale a quella della sorgente, non ci sarà più alcun flusso di carica tra la sorgente e il condensatore.

La tensione V che si stabilisce tra le armature del condensatore è direttamente proporzionale alla quantità di carica Q accumulata.

In altre parole, maggiore è la carica accumulata sulle piastre del condensatore, maggiore sarà la differenza di potenziale tra di esse.

Questa relazione può essere espressa come V = Q/C, dove C è la capacità del condensatore.

La capacità di un condensatore dipende da vari fattori come la sua forma (piatta o cilindrica), la disposizione relativa delle due armature e il materiale dielettrico utilizzato tra di esse.

I materiali comunemente usati come dielettrici sono carta, plastica, mica, polistirolo, materiali ceramici, ossido di tantalio o aria.

Gli elettroni che si trovano sulla seconda armatura sono attratti verso l’armatura positiva, perché in elettrostatica, cariche di segno opposto si attraggono, mentre quelle di segno concorde si respingono.

Poiché le due armature sono isolate tra di loro, le cariche non possono fluire, rimanendo sulla superficie dei due conduttori.

Quando il generatore viene scollegato, le cariche positive rimangono accumulate sull’armatura positiva e quelle negative sulla seconda.

Questa relazione può essere espressa in forma matematica come C = Q/V, dove C rappresenta la capacità del condensatore.

L’unità di misura della capacità è il farad [F], in onore del fisico inglese Michael Faraday, che ha compiuto numerosi studi sull’elettricità e sul magnetismo nel XIX secolo.

In pratica, se poniamo una carica elettrica di 1 coulomb [1 C] su una delle due armature del condensatore possiamo osservare che sulle armature del condensatore si stabilisce una differenza di potenziale pari ad 1 volt, questo significa che il condensatore possiede una capacità di 1 farad [1 F].

Tuttavia, è importante sottolineare che un condensatore di capacità 1 farad ha dimensioni fisiche enormi per gli usi comuni in elettronica.

Per questo motivo si utilizzano dei sottomultipli dell’unità di misura, per esempio:

- 1 millifarad = un millesimo di farad = 0.001 F = 1 mF.

- 1 microfarad = un milionesimo di farad = un millesimo di millifarad = 0.001 mF = 1 μF (abbiamo parlato del “micro” nella prima puntata).

- 1 nanofarad = un miliardesimo di farad = un millesimo di microfarad = 0.001 μF = 1 nF.

- 1 picofarad = un milionesimo di microfarad = un miliardesimo di millifarad = 1 pF.

La corrente elettrica che attraversa un condensatore e la tensione elettrica che si stabilisce ai suoi morsetti sono grandezze interconnesse, ma la loro relazione non è così semplice come quella che si osserva nei resistori.

Infatti, per descrivere questa relazione, è necessario utilizzare un’operazione matematica chiamata “derivazione”.

In generale, la derivazione è una operazione matematica che descrive la variazione di una grandezza rispetto a un intervallo di tempo.

Nel caso dei condensatori, la caratteristica elettrica che li contraddistingue è la capacità, ovvero la quantità di carica elettrica che possono immagazzinare per unità di differenza di potenziale tra le due armature.

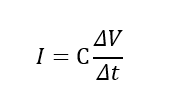

La relazione matematica che lega la corrente elettrica e la tensione ai capi delle armature di un condensatore è data dalla seguente equazione:

I = C * dV/dt

dove I rappresenta la corrente elettrica che attraversa il condensatore, V è la tensione ai suoi morsetti, C è la capacità del condensatore e dV/dt rappresenta la derivata temporale della tensione.

In parole semplici, la derivata può essere vista come il rapporto della variazione della tensione ai capi del condensatore, nell’intervallo di tempo, più rapidamente varia la tensione e maggiore sarà la corrente che scorre ai capi del condensatore :

Per comprendere meglio il comportamento dei condensatori nei circuiti elettronici, possiamo fare riferimento ad un esempio numerico. Consideriamo un condensatore con una capacità di 10 μF, al quale viene fornita una corrente di intensità 10 mA.

In questo caso, la relazione matematica che descrive la tensione ai morsetti del condensatore è data da:

dV/dt = I/C = 10 mA / 10 μF = 1 V/ms

dove I = 10 mA e C = 10 μF.

Ciò significa che la tensione fra le armature del condensatore crescerà di 1 V ogni millisecondo, ovvero di 1000 V ogni secondo.

Infatti, la capacità determina la quantità di carica che il condensatore può immagazzinare per unità di differenza di potenziale tra le sue armature.

Inoltre, la relazione matematica che lega la corrente elettrica alla tensione ai capi delle armature del condensatore ci permette di calcolare la velocità con cui la tensione ai suoi capi varia nel tempo, a partire dall’intensità della corrente elettrica che lo attraversa.

Potenza

Un aspetto fondamentale che differenzia i condensatori dai resistori è la loro capacità di immagazzinare energia in forma elettrica, senza dissiparla sotto forma di calore come accade nei resistori.

Quando un condensatore viene collegato ad un generatore elettrico, l’energia elettrica fornita viene accumulata all’interno del condensatore sotto forma di carica elettrica, che si distribuisce sulle sue armature.

A questo punto, se si rimuove il generatore dal circuito, il condensatore può essere considerato come una sorta di “serbatoio” di energia elettrica, in grado di rilasciarla al circuito esterno in un momento successivo. Questo processo avviene mediante la scarica del condensatore, che provoca una variazione di tensione ai suoi morsetti e la conseguente erogazione di energia al circuito esterno.

In questo modo, il condensatore si comporta come se fosse un elemento “attivo”, in grado di fornire energia elettrica al circuito stesso senza dissiparla sotto forma di calore.

Condensatori elettrolitici

I condensatori sono in genere componenti non polarizzati, il che significa che i loro due terminali sono simmetrici e interscambiabili.

Tuttavia, esiste una categoria importante di condensatori per cui questo non vale: i condensatori elettrolitici.

Questi condensatori hanno un terminale contrassegnato con il simbolo “+” che deve essere collegato ad una tensione positiva per garantirne il corretto funzionamento.

Questi condensatori sono caratterizzati dalla capacità di raggiungere valori molto elevati (fino a 10000 microfarad), grazie all’uso di un dielettrico costituito da un isolante poroso imbevuto di liquido elettrolitico.

L’inserimento di un condensatore elettrolitico nel circuito con la polarità invertita può causare danni a persone e al componente irreversibili.

Pertanto, è importante prestare attenzione alla polarità quando si utilizzano questi condensatori.

Il valore capacitivo del condensatore elettrolitico viene riportato sull’involucro del componente, senza l’uso di alcun codice, insieme alla massima tensione di lavoro.

Da notare che i condensatori elettrolitici sono solo una delle molte categorie di condensatori disponibili sul mercato.

Condensatori in serie

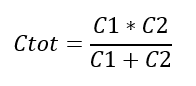

Il collegamento di due o più condensatori in serie ha come effetto una riduzione del valore della capacità complessiva rispetto alla capacità del singolo condensatore.

Ciò è dovuto al fatto che in un collegamento in serie la stessa carica viene condivisa tra i condensatori, quindi la tensione ai loro morsetti sarà diversa.

Ad esempio, nel caso di due condensatori in serie da 60 nF e 100 nF, con una tensione massima di lavoro di 100 V ciascuno, il condensatore equivalente avrà una capacità di 37,5 nF e una tensione massima di lavoro di 200 V (la somma delle tensioni massime dei singoli condensatori).

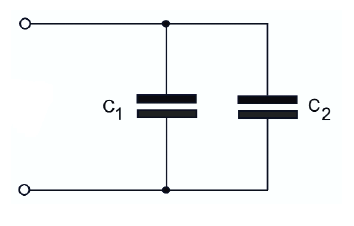

Condensatori in parallelo

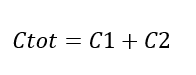

Quando si collegano due o più condensatori in parallelo, la capacità complessiva del circuito è data dalla somma delle singole capacità dei condensatori.

Questo significa che, se si collegano insieme due condensatori da 10 microfarad, si otterrà un condensatore equivalente con una capacità complessiva di 20 microfarad.

A differenza del collegamento in serie, il collegamento in parallelo non ha effetto sulla tensione massima applicabile al circuito. In altre parole, il valore massimo di tensione che può essere applicato al circuito in parallelo è uguale al valore massimo di tensione applicabile ai singoli condensatori.

Per esempio, se si collegano in parallelo due condensatori:

100 microfarad con tensione massima di 50 V

220 microfarad con tensione massima di 35 V

Il condensatore risultante avrà una capacità totale di 320 microfarad, ma la tensione massima che può essere applicata sarà di 35 V, poiché questo è il valore massimo di tensione che può essere applicato al secondo condensatore.

Conclusioni

Se avete delle domande non esitate a contattarmi nel form di seguito.Buon lavoro.